ブログ

新年のご挨拶

謹賀新年

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

多くの皆様から、お力添え、温かいご配慮を頂き、

訪問鍼灸ぱちゅりを通して、沢山の素敵なご縁に恵まれましたことを心より感謝いたしております。

本年も「訪問鍼灸ぱちゅり」は、皆さまの痛みの緩和や体調管理、日常生活の安心に少しでもお役に立てるよう、心を込めて施術・リハビリを行ってまいります。

寒さ厳しき折、どうぞご自愛のうえ穏やかな一年をお過ごしください。

本年もよろしくお願い申し上げます。

訪問鍼灸ぱちゅり スタッフ一同

「浮腫みや痺れ」にも訪問はり・灸マッサージ

いつも有難うございます。^^

寒さを感じる季節となりました。

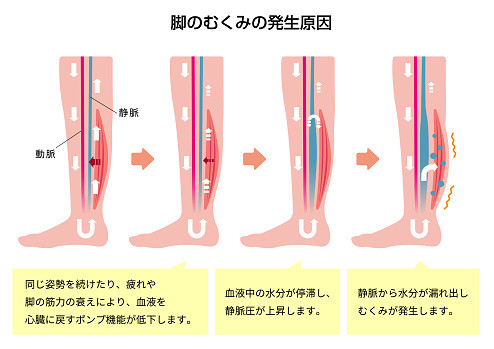

寒くなると血管が収縮するため血行が悪くなり、手足の浮腫みや痺れを感じやすくなり悩んでおられる方が増える傾向があります。

浮腫みや痺れは、体内の血流やリンパの流れが滞ることで起こることが多く、

特に高齢の方は、筋力の低下、心臓・腎臓の機能の低下、既存の病気の影響等で循環が悪くなりやすいこともあり、症状が出やすくなります。

体内の血液やリンパ液の流れは、筋肉が動くことで促進されるため(筋ポンプ作用)、加齢や運動不足により、血液やリンパの流れが滞りやすくなるのです。

特に、歩行が困難な方、長時間座っている方や寝たきりの方は、むくみが起こりやすくなります。

浮腫みや痺れが酷くなると、冷えや痺れ、疼痛を誘発し、歩行が不安定となり、活動量が低下、さらに筋肉量が低下する悪循環になります。(><)

循環不良による浮腫みや痺れにおいて

鍼灸マッサージ、運動療法、リハビリを行うことで、血行やリンパの流れを促進し、浮腫みや痺れを軽減することが期待できます。

ご自宅や施設にお伺いし、患者さまのお身体の状態に合わせた施術をご提供いたします。

まずはどうぞお気軽に☆無料体験にお申込みくださいね!

*画像はお借りしましたm(__)m

要支援・要介護になるきっかけ

いつも有難うございます。

訪問鍼灸はご自宅で「はり・お灸・機能訓練・リハビリ」の施術を受けて頂くことが出来るサービスです☆

お医者さまの同意書がいただけたら、医療保険を使って1回400円ほど(1割負担の場合)でお受けて頂けます^^

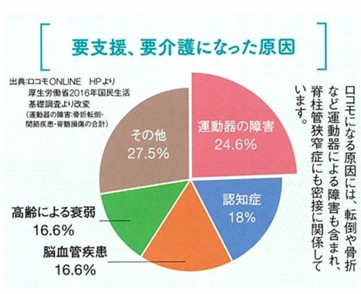

ご利用者さまは、要支援、要介護認定を受けておられる方が多いのですが、要支援、要介護になった原因が分かっています。(下図参照)

骨粗鬆症腰椎症・脊柱管狭窄症・変形性膝関節症といった運動器の障害による痛みにより、歩行が不安定となり、転倒、骨折へ

外出も減り、活動量が減少することで、筋肉量、体力、運動機能が益々低下し、介護、寝たきり介護度が重度化が加速します。

特に高齢者の方々は、複数の既往歴、症状をお持ちで、それらが複雑に絡みあって、身体機能の低下を加速します。

私どもは、フレイル(虚弱状態)、要介護度が軽い状態から早期介入させて頂くことで、寝たきり・介護度の重症化を少しでも予防できるようサポートしたい気持ちで取り組んでおります。

慢性的な疼痛緩和、運動機能の賦活化、筋力トレーニング等で辛い症状が軽減すると、活動量も自然と増え、体力・気力ともに取り戻すことにつながると期待しています。

介護される側、介護する側 ともに負担が軽減し、生活の質が向上できますように、

「介護予防」「寝たきり予防」としても、

介護や医療といった他業種の皆様と連携をとりつつ、皆様の一助となれるよう努めて参ります!

はり・お灸は、痛そう!?熱そう!?といったご不安がある方も多いのではと思いますが、

訪問鍼灸ぱちゅりでは、「癒し効果」も、とても大切にしています✨

処方薬・既往歴もしっかり確認し、安全・安心な施術を心がけています。

どうぞお気軽にご相談ください。「無料体験」もお待ちしております!

介護予防教室を見学させていただきました☆

今日は、豊郷町 隣保館 で開催されている

株式会社 美陽 さま主催

介護予防教室を見学させていただきました。

https://nnpr9.hp.peraichi.com/

介護予防教室は、

・認知症のリスクを低減

・健康で活発な老後を実現

・地域コミュニティとのつながりを深める

といった目的で開催されてます。

予防介護=予防医療=介護の負担が軽減 >>>本人や家族の生活の質が向上

訪問鍼灸での目的とも共通していると共感し、参加をお願いさせていただきました。

今日は温かくご対応頂き、参加させていただき本当にありがとうございました。

とてもリラックスして楽しい雰囲気で開催された講座でした。

とても楽しかったです♪

そして、とても勉強になりました☆

ご興味がある方は是非お問合せしてみてくださいね!

↑最初に皆でラジオ体操をしました。

「訪問鍼灸ぱちゅり」では、

ご自宅にいながら、リハビリ+機能訓練+鍼灸マサージ をご提供いたしております!

自分で出来ることを取り戻し、重度の介護や寝たきりを防ぎ、快活な老後を実現するために

しっかりサポートさせていただきます!

有難うございました。

訪問はり・きゅうのお仕事は施術だけではない!?

いつもありがとうございます。

保険適用の訪問はり・きゅう・マッサージでは、

歩行が困難であったり、一人での外出が困難な方に、ご自宅や施設などに伺い施術を行います。

・慢性的な疼痛、動作時痛の軽減

・なんらかの疾患による後遺症や二次的な筋肉・関節への負担の軽減

・寝たきり状態にならないための、予防的な機能訓練

・寝たきり状態の方の血行促進、自律神経の調節、褥瘡・拘縮予防 などなど

施術者として、その方の既往症、お身体の状態、その日の体調・ご気分に合わせた施術を行い、お悩み・苦痛を軽減することが役割です。

その為には日々技術・知識を磨き、高めることが大切です。

でも、訪問鍼灸のお仕事においては、技術や知識だけが重要ではないと考えています。

いつも感じることの1つに、外出が困難な方の「社会とのかかわり」の圧倒的な少なさ があります。

例えば、お一人暮らしの方などは、人とお話する機会も少なく、体調が悪くても、我慢されがちで、病院に通うことも簡単でないことも多いです。

訪問はりきゅうの施術者は、患者さまとは週に2回~3回ほと、お会いすることも多く、

施術とは関係のない患者さまの日々のご不安やお悩みに寄り添い、患者さまのちょっとした心身の変化に気付くことができる状況です。

この配慮ができることも、とても大切だと思っています。

マッサージ機やロボット、AIにはこれはできないことですよね!

訪問鍼灸院ぱちゅりでは、施術だけではなく、

患者さまの日々の状況に目を向け、地域で包括的に患者さまを支えておられるお医者様、ケアマネージャー様といった皆様と連携をとりつつ、ご本人さま、ご家族も含め、少しでもお役に立てることができますよう☆心がけております。

皆様と信頼関係を繋げていけるように、これからも頑張りたいです!